Historisches

4 Karten aus dem Mamluk-Spielkartendeck. Unter dem arabischen Titel "Muluk wa-nuwwab" (Könige und Vizekönige) bekannt,

befindet sich dieses Kartendeck heute im Topkapi-Palast Museum in Istanbul. Dargestellt sind die 4 Symbolmotive der Karten

mit Kelchen, Münzen, (Polo-)Schlägern und (Krumm-)Schwertern.

Spielkarten sind in Europa seit dem 14. Jahrhunderts bekannt und wurden im Jahr 1367 zum ersten Mal in Bern urkundlich erwähnt. Sie scheinen sich

schnell über ganz Europa verbreitet zu haben und wurden im Zuge dessen in verschiedenen Städten verboten. Über die Gestaltung der Karten aus dieser

Zeit ist nur wenig bekannt, auch ist man sich noch im Unklaren, aus wie vielen Spielkarten ein komplettes Kartendeck damals bestand. Vermutet wird,

dass zunächst aus der islamischen Welt ein Kartenspiel mit 52 Spielkarten nach Europa kam (das sogenannten Mamluk-Deck), das aus vier Farben, nämlich

Poloschlägern, Kelchen, Schwertern und Münzen (entsprechen Kreuz, Herz, Pik und Karo in einem modernen Kartenspiel oder Stäben, Kelchen, Schwertern

und Münzen im Tarot) bestand und den Karten der heutigen Kleinen Arkana im Tarot entspricht.

4 Karten aus dem Cary-Yale-Kartendeck von denen insgesamt noch 67 Karten erhalten sind. Das Deck ist Bestandteil der Yale Universitätsbibliothek

in New Haven, USA. Dargestellt sind die 4 Symbolmotive der Karten mit Kelchen, Münzen, Stäben und Schwertern.

Wie und wo sich die heute als Große und Kleine Arkana bekannten Karten zu einem gemeinsamen Deck vereinigten ist nicht bekannt, sehr wahrscheinlich

ist aber als Entstehungsort Italien. Von dort sind die ersten bekannten Tarotspiele überliefert, die eine Form aufweisen, die der heutigen Struktur

ähnlich sind. Diese Tarotdecks hießen allerdings noch nicht „Tarot“ oder „Tarocchi“, sondern erschienen unter dem Namen „Trionfi“ (auch „Triumphi“

oder „Ludus Triumphorum“, zu Deutsch „Trümpfe“) erstmalig um 1441/1442.

Auftraggeber waren damals die einflussreichen Adelsfamilien Visconti und Sforza,

so dass sich bis heute der Name Visconti-Tarot oder Visconti-Sforza-Tarot für die frühen Tarots erhalten hat. Der Ursprung der in diesen Decks gezeigten

Motiven wird je nach Autor in den Lehren des Neoplatonismus, den mittelalterlichen Mysterienspielen oder in den zu festlichen Anlässen gezeigten

„Triumphzügen“ der Renaissance vermutet.

Diese Tarots weichen noch häufig und teilweise erheblich von der Struktur und den Motiven heutiger Tarotdecks ab. So weist zum Beispiel das

Cary-Yale-Visconti mit weiblichen Pagen und Rittern zusätzliche Hofkarten auf, das Sola-Busca-Tarot in der großen Arkana statt der heute gebräuchlichen

Figuren eine Vielzahl historischer Persönlichkeiten der Antike. Auch sind die Karten „Teufel“ und „Turm“ für diese frühen Tarotspiele noch nicht nachgewiesen.

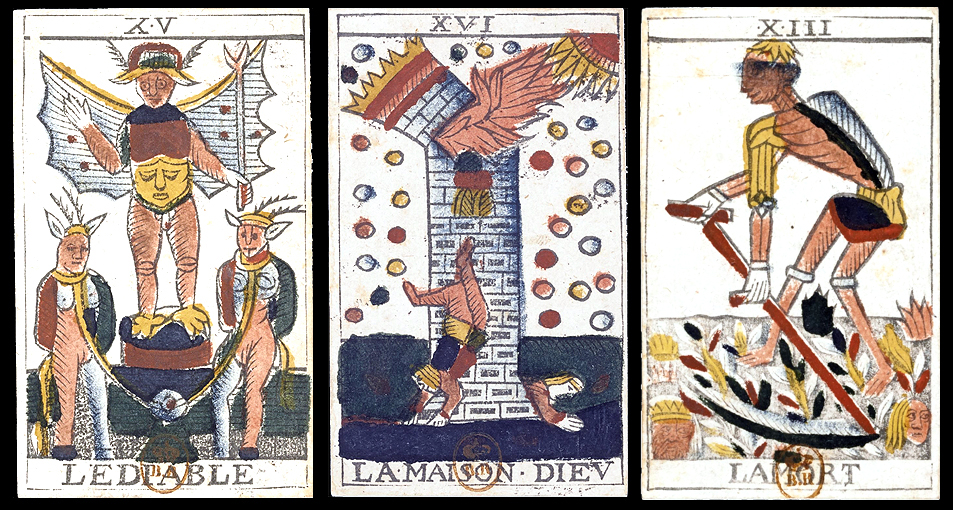

3 Karten aus dem Tarot de Marseille von Jean Noblet. Teufel, Turm und Tod.

Der Schritt zum Spiel mit exakt 22 Großen Arkanen (dem heutigen Standardspiel mit den Karten „Turm“ und „Teufel“) und 56 Kleinen Arkanen (mit 40 Zahlenkarten

und 16 Hofkarten) kann mit dem Entstehen des ersten Tarot des Marseille von Jean Noblet um 1650 nachgewiesen werden. Um diese Zeit setzte in vielen

Städten Frankreichs und Norditaliens eine rege Produktions- und Exporttätigkeit von Spiel- und Tarotkarten im Stil der Marseiller Tradition ein, deren

Produkte im Laufe der Zeit typische und voneinander gut unterscheidbare Gestaltungsmerkmale entwickelten. Die generelle Struktur der Tarotdecks, die

Nummerierung und Benennung der Karten bleibt seit dieser Zeit weitestgehend konstant, auch wenn es immer wieder zu Abweichungen kommt: so sind zum

Beispiel in der Tradition des Tarot de Besançon (ab ca. 1750, Beispiele: Tarot 1JJ, Tarot d’Èpinal) die Karten „Päpstin“ (die Karte, die heute zumeist

„Die Hohepriesterin“ genannte wird) und „Papst“ („Der Hierophant“) in „Juno“ und „Jupiter“ umbenannt, oder bei den Decks der Flämischen Tradition

(ab ca. 1720, Beispiel: Vandenborre Bacchus Tarot) wiederum die Karten „Päpstin“ und „Papst“ in „Le'Spagnol Capitano Eracasse“ und „Bacchus“. Bei beiden

Decks ist als Grund für die Umbenennung Druck seitens der Kirche denkbar.

Die esoterische Tradition der Tarot-Karten beginnt 1781, als Antoine Court de Gébelin (1719-1784), ein Schweizer Geistlicher und Freimaurer, als Erster

im 8. Band seines Werks „Le monde primitif“ auf die in seinen Augen okkulten Symbole des Tarot de Marseille hinweist, die er als Zeichen der Mysterienkulte

der ägyptischen Gottheiten Isis und Thoth deutet. Beweise hierfür konnte die Ägyptologie bisher nicht liefern, dennoch sind diese Theorien bis in die heutige

Zeit verbreitet und werden auch in moderner Tarot-Literatur noch zitiert.

Einflussreicher war die Verbreitung des Tarots durch okkultistisch-esoterische Gesellschaften, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden.

Vor allem der französische Geistliche und Okkultist Éliphas Lévi (1810-1875), auf den die Zusammenführung des Tarots mit Elementen aus der Kabbala und der

Alchemie zurückzuführen ist sowie der von ihm beeinflusste „Hermetic Order of the Golden Dawn“ (gegründet 1888) haben zur Verbreitung des Tarots als

Deutungssystem und Erkenntnisweg beigetragen.

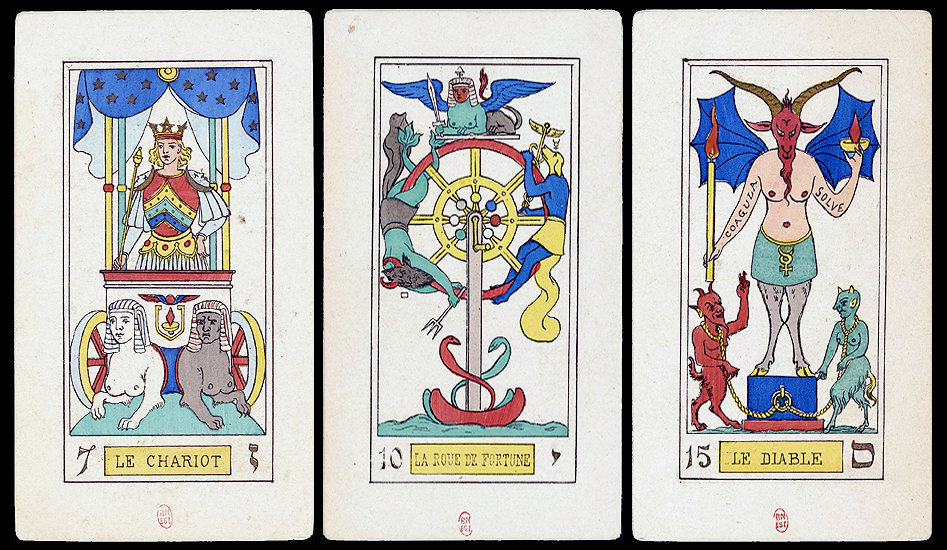

3 Karten aus dem Tarotdeck von Oswald Wirth.

Innerhalb des Golden Dawns war das Tarotdeck des Schweizer Freimaurers Oswald Wirth (1860-1943) sehr einflussreich. Diese nur aus den 22 Karten der Großen

Arkana bestehende Tarot beruht auf dem Tarot de Marseille, erweitert dieses aber um kabbalistische und esoterische Symbole. Sowohl Arthur Edward Waite

(Rider-Waite Tarot 1909, gemeinsam mit der Künstlerin Pamela Colman Smith) als auch Aleister Crowley

(Aleister Crowley Thoth-Tarot ca. 1943, zusammen mit der Künstlerin Lady Frieda Harris), die geistigen Schöpfer der beiden wichtigsten und bekanntesten

Tarots des 20. Jahrhunderts, waren Mitglieder des Golden Dawn und ließen ihre Erkenntnisse und Philosophien in ihre Tarotdecks einfließen.

Seit der Zeit der New-Age-Bewegung in den 1960er Jahren erfreut sich das Tarot einer ungebrochenen Beliebtheit, die sich in einer deutlich gestiegenen

Produktion immer neuer Tarot-Kreationen und begleitender Literatur äußert. Dabei stehen Decks in der Tradition der esoterischen Gesellschaften mittlerweile

gleichberechtigt neben Tarots zur Selbsterkenntnis und sogenannten Themendecks, die sich ganz einem eigenen Thema widmen und die inzwischen in großer

Vielfalt erhältlich sind.

|